事業の目標

● 実行団体に期待する活動概要

複数の福祉法人や福祉団体と複数の農業法人や農家が連携して関わり、地域全体での農福連携が推進され、自立的に発展していくことを目指します。

そのため、実行団体は、資金分配団体の資金支援・伴走支援により、農福連携が進まない課題を解決するため、主体的に以下のような活動を行ないながら、事業推進していくことを期待しています。

そのため、実行団体は、資金分配団体の資金支援・伴走支援により、農福連携が進まない課題を解決するため、主体的に以下のような活動を行ないながら、事業推進していくことを期待しています。

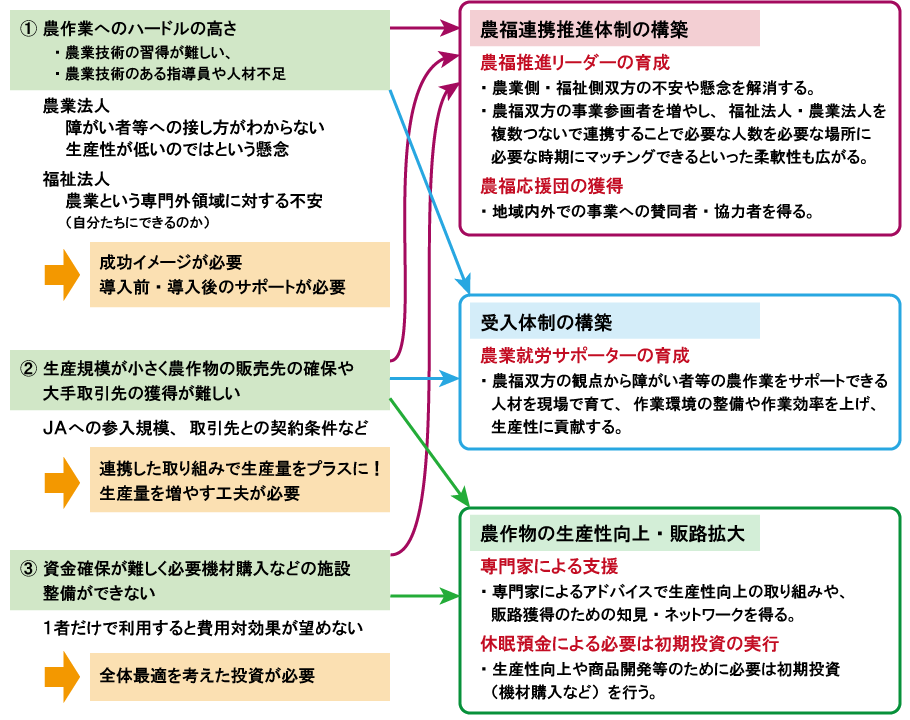

1. 農福連携推進体制の構築

・農福推進リーダーの育成

・農福応援団の獲得

・農福推進リーダーの育成

・農福応援団の獲得

2. 受入体制の構築

・農業就労サポーターの育成

・農業就労サポーターの育成

3. 農作物の生産性向上・販路拡大

・専門家による支援

・休眠預金による必要な初期投資

・専門家による支援

・休眠預金による必要な初期投資

● 課題解決への道筋/本事業を通じて行なうこと

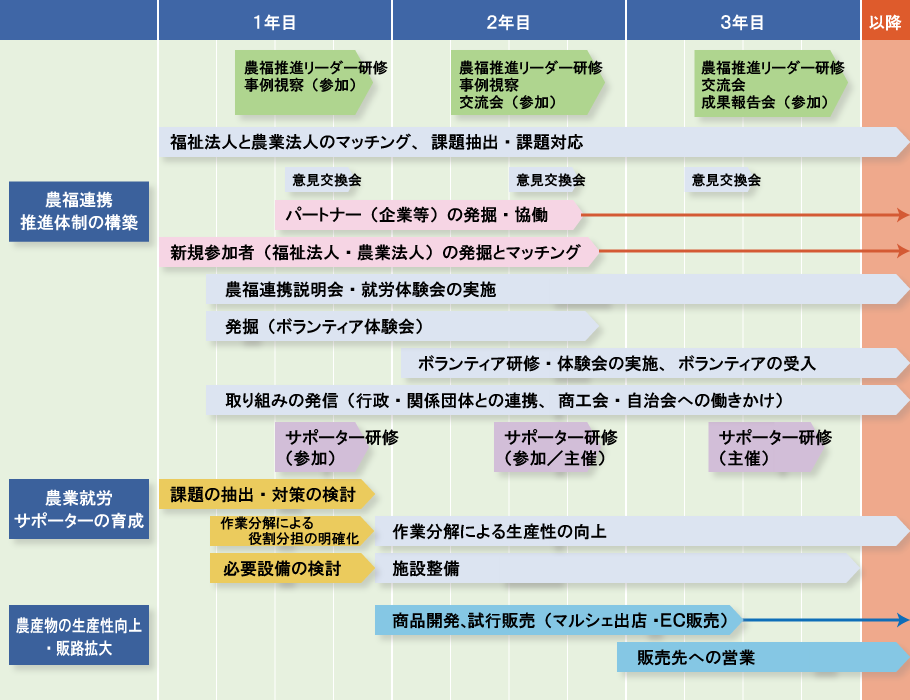

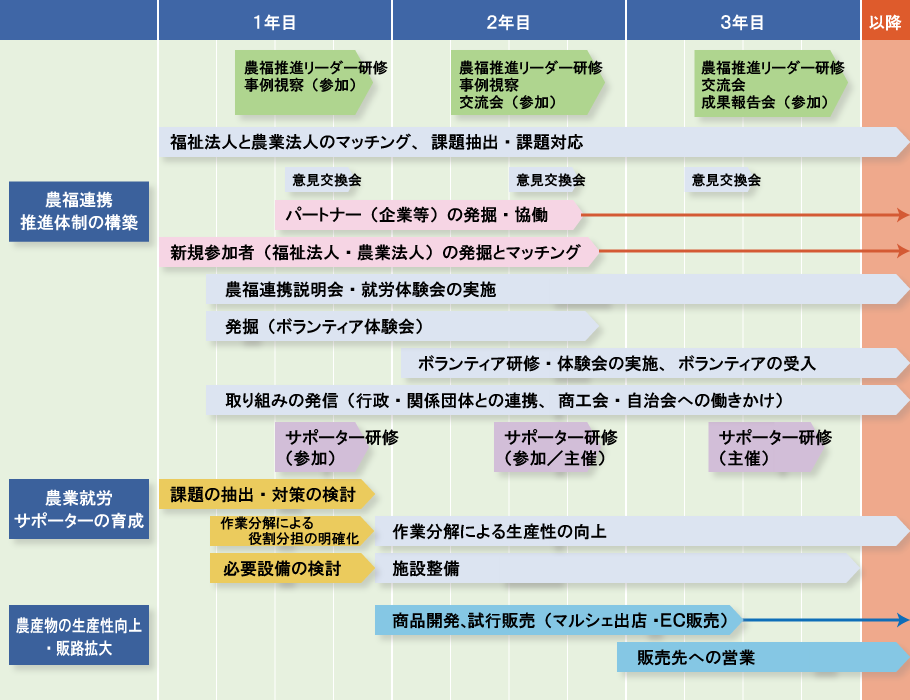

また、3年間を通じて、実行団体が以下のような活動を推進することも期待しています。

・福祉法人と農業法人のマッチング、課題抽出・課題対応

・パートナー(企業等)の、ボランティアの発掘・協働

・農作物の生産性向上・販路拡大に関する課題の抽出・対策の検討

・地域内外への取り組みの発信

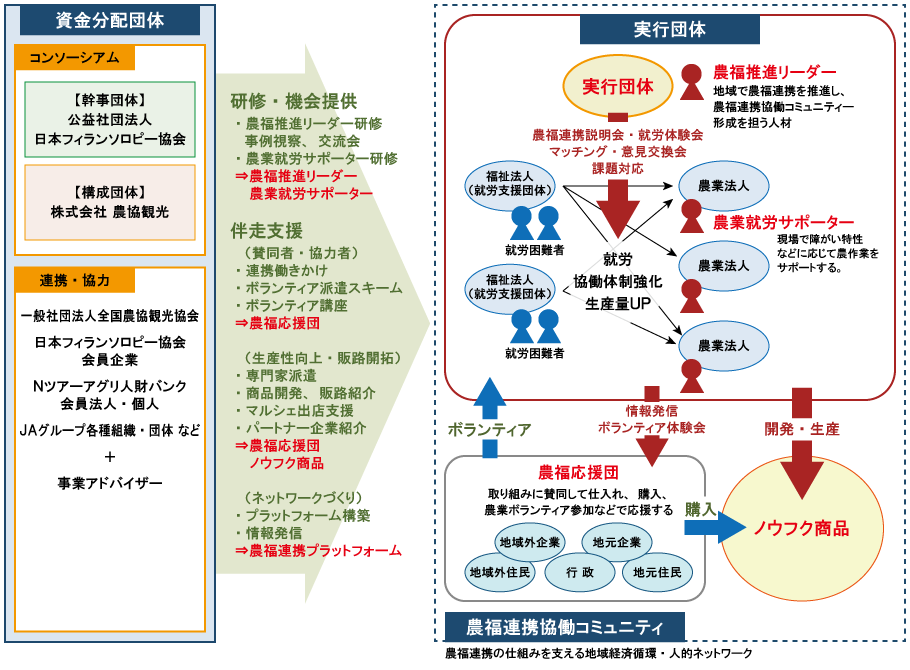

● 資金分配団体は以下のような伴走支援を予定しています。

1. 研修・機会提供

・農福推進リーダー研修、事例視察、実行団体同士の交流会

・農業就労サポーター研修

・農福推進リーダー研修、事例視察、実行団体同士の交流会

・農業就労サポーター研修

2. 連携推進

・地域内外の賛同者・協力者への働きかけ

・ボランティア派遣スキームの構築

・ボランティア講座の開催

・地域内外の賛同者・協力者への働きかけ

・ボランティア派遣スキームの構築

・ボランティア講座の開催

3. 生産性向上・販路開拓支援

・課題解決のための専門家紹介

・商品開発、販路紹介

・マルシェ出店支援

・パートナー企業開拓支援

・課題解決のための専門家紹介

・商品開発、販路紹介

・マルシェ出店支援

・パートナー企業開拓支援

4. ネットワークづくり

・実行団体同士のプラットフォーム構築

・農福連携に取り組む団体同士の情報発信の仕組み構築

・実行団体同士のプラットフォーム構築

・農福連携に取り組む団体同士の情報発信の仕組み構築

● 事業実施イメージ(実行団体の活動と資金分配団体による伴走支援)

● 各年度で実行団体が行なうこと(イメージ)

資金支援による実行団体の活動

● 短期アウトカム(目指す状態)/2027年2月ごろ

本事業に一緒に取り組む実行団体とともに、資金分配団体が実現したいアウトカム(目指す状態/1実行団体あたり)を以下のように考えています。ただし、申請設定するアウトカムについては、申請団体や地域特性、知見、資源を活かした提案も歓迎します。

短期アウトカム

指標

目標値・状態

実行団体の事業実施の結果、農業を通じて地域の就労困難者が生き生きと就労できている。

就労者の能力やモチベーション

就労者、受入農家、福祉法人等へのアンケートやヒアリングの結果、就労者の能力やモチベーション(できること、出勤率、労働意欲)が向上している。

事業実施地域において、実行団体の農福連携の推進機能が強化され、福祉法人・就労困難者と農業法人への積極的なマッチングが進んだ結果、多様かつ複数の福祉法人と農業法人との連携が進み、農業に参加する就労困難者が増加している。

(1) 本事業に関わる就労困難者の数

(2) 本事業で就労できた就労困難者の数

(3) 就労困難者の多様性(障がい者(A型・B型)、ひきこもり等)

(1) 実人数で200名以上増える

(2) 実人数で50名以上増える

(3) さまざまな就労困難者(障がいの種類や程度、事情、特性など)が受け入れられている(いずれも福祉法人との請負契約等を含む)

資金分配団体による研修への参加の結果、農福推進リーダーと農業就労サポーターが地域の農福連携の取り組みを推進、支えている。

(1) 農福推進リーダーの数

(2) 農業就労サポーターの数

(3) 農業就労サポーターの多様性

(1) 1人以上

(2) 20名以上

(3) 複数の属性(農業法人他、企業人ボランティア、地域住民等)

事業実施地域において、農福連携説明会・就労体験会の実施の結果、福祉法人、農業法人双方の農福連携への理解が深まり、参画者が増加している。

(1) 開催の数

(2) 参加者の数

(3) 参画福祉法人の数

(4) 受入農業法人の数

(1) 年に1回以上

(2) 年に20人以上

(3) 3年間で10以上

(4) 3年間で5以上

事業実施地域において、取り組みの発信、ボランティア体験会の実施の結果、農福連携への理解が進み、農作業や販売における地域住民や企業等からのボランティア等、事業への理解・支援者である農福応援団を獲得・定着している。

(1) ボランティアに参加する企業等の数

(2) ボランティアの数

(3) ボランティアの多様性(職業、関わり方)

(4) 協業形態の多様性

(1) 1つ以上増える

(2) 20名以上増える

(3) 企業や地域住民・学生など多様なボランティアが多様な形で関わっている

(4) ボランティア以外のパートナーシップが生まれている(購入ルート等)

事業実施地域において、作業分解の取り組みや施設整備、就労困難者の作業習熟により、全体としての生産性が上がり、生産量が増加している。

生産性の向上(労働時間に対する成果物の増加)

平均10%の向上

事業実施地域において、新規商品開発、協力企業の獲得、新規販売ルートへの営業等を通じて、農福連携を通じた農作物や六次化商品の種類が増え、販路が拡大し、地域農業にも寄与している。

(1) 生産品目の増加

(2) 農福連携を通じた農作物の販売ルートの確保

(3) 農福連携を通じた農作物の販売先の数

(4) 地域マルシェの開催や参加

(1) 1種類以上増える

(2) 1つ以上増える

(3) 5か所以上増える

(4) 年に2回以上